Volti, avvenimenti, aneddoti esistono ancora perché i più anziani li ricordano e quando smettono di ricordare cessa la testimonianza diretta; anche se restano le carte e le foto, non sempre abbiamo la chiave per decifrarle.

Ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere diversi centenari.

La prima centenaria che ricordo è Maria Genca.

Era di Taranto e in paese tutti la conoscevamo col cognome del marito, Cacciatore. Fino a non molto tempo fa ero convinto che fosse un soprannome.

Trovo i nomi del marito Domenico e del figlio Salvatore in un libro matricola dell’azienda del marchese, risalente al 1929-1931. Riconosco una località della provincia di Taranto, Satte, dalla quale provengono altri valvesi, la famiglia D’Arcangelo.

Ho da poco scoperto un particolare che la riguarda.

Lucia Cacciatore, sua figlia, si è sposata nell’ottobre 1943, appena è cessato il rumore degli aerei di guerra sul cielo di Valva. Il marito si chiamava Michele Perrone, era nato negli Stati Uniti ed era residente a Colliano.

Pochi giorni dopo di loro, il 5 novembre, si sono sposati Pasquale Torsiello fu Sabato e Pasqualina Cuozzo fu Michele.

Della sposa parlerò, perché sarebbe diventata una nonna di Valva.

In questa bella foto, la signora Maria Genca è vestita di nero:

|

| fonte: Gozlinus |

Eccola uscire dal seggio elettorale accompagnata dalla

figlia Santina. Ha 102 anni:

|

| fonte: Gozlinus |

Ho conosciuto i fratelli Antonio e Salvatore Feniello.

Marianna scivola in un pozzo in un giorno di maggio, mentre

sta vivendo la sua primavera, a ventuno anni. Nessuno sa esattamente come sia

accaduto, ma ogni generazione ha sentito parlare di lei. […]

Dicono che il fratello Salvatore, di nove anni più grande di

lei, sia riuscito a sollevarla con l’uncino, il lungo bastone di legno

dalla punta ricurva che si usa nei lavori dei campi. Salvatore si sporge, vede

il grembiule gonfio che affiora nell’acqua del pozzo. Allunga l’uncino e

aggancia il cinto della sorella, il laccio del grembiule che

ogni mattina Marianna lega attorno alla vita, prima di cominciare la giornata.

Il corpo torna alla luce, ma Marianna è già lontana.

Tra i fratelli in lacrime, il più giovane è Francesco.

Ancora non sa che tra dieci anni il destino lo porterà lontano, in una terra

straniera da cui non farà ritorno.

Dicono che il fratello Salvatore, di nove anni più grande di lei, sia riuscito a sollevarla con l’uncino, il lungo bastone di legno dalla punta ricurva che si usa nei lavori dei campi. Salvatore si sporge, vede il grembiule gonfio che affiora nell’acqua del pozzo. Allunga l’uncino e aggancia il cinto della sorella, il laccio del grembiule che ogni mattina Marianna lega attorno alla vita, prima di cominciare la giornata.

Il corpo torna alla luce, ma Marianna è già lontana.

Tra i fratelli in lacrime, il più giovane è Francesco. Ancora non sa che tra dieci anni il destino lo porterà lontano, in una terra straniera da cui non farà ritorno.

👉Marianna, che scivolò nel pozzo a primavera

Ecco zio Salvatore, in una bella foto con don Domenico in

occasione di una festa degli anziani:

|

| fonte: Gozlinus |

Ho scoperto una piccola curiosità relativa alla sua nascita:

Il nonno del pittore valvese Giovanni Grasso, di nome Francesco, muore il 27 gennaio 1901 (lo stesso giorno in cui, a Milano, muore Giuseppe Verdi). Il suo atto di morte viene firmato alle 11:30. Solo 15 minuti prima, Vito Feniello ha registrato la nascita del figlio Salvatore, firmando di suo pugno l’atto.

Suo fratello Antonio è nato il 5 febbraio 1903.

Anche in questo caso il papà Vito firma l’atto di nascita, ma c’è una novità: il bambino risulta nato in contrada Bosco, mentre Salvatore era nato nella casa in paese, in via Seconda Pistelle.

Dei due testimoni, uno è presente in entrambi gli atti: Antonio Freda, possidente.

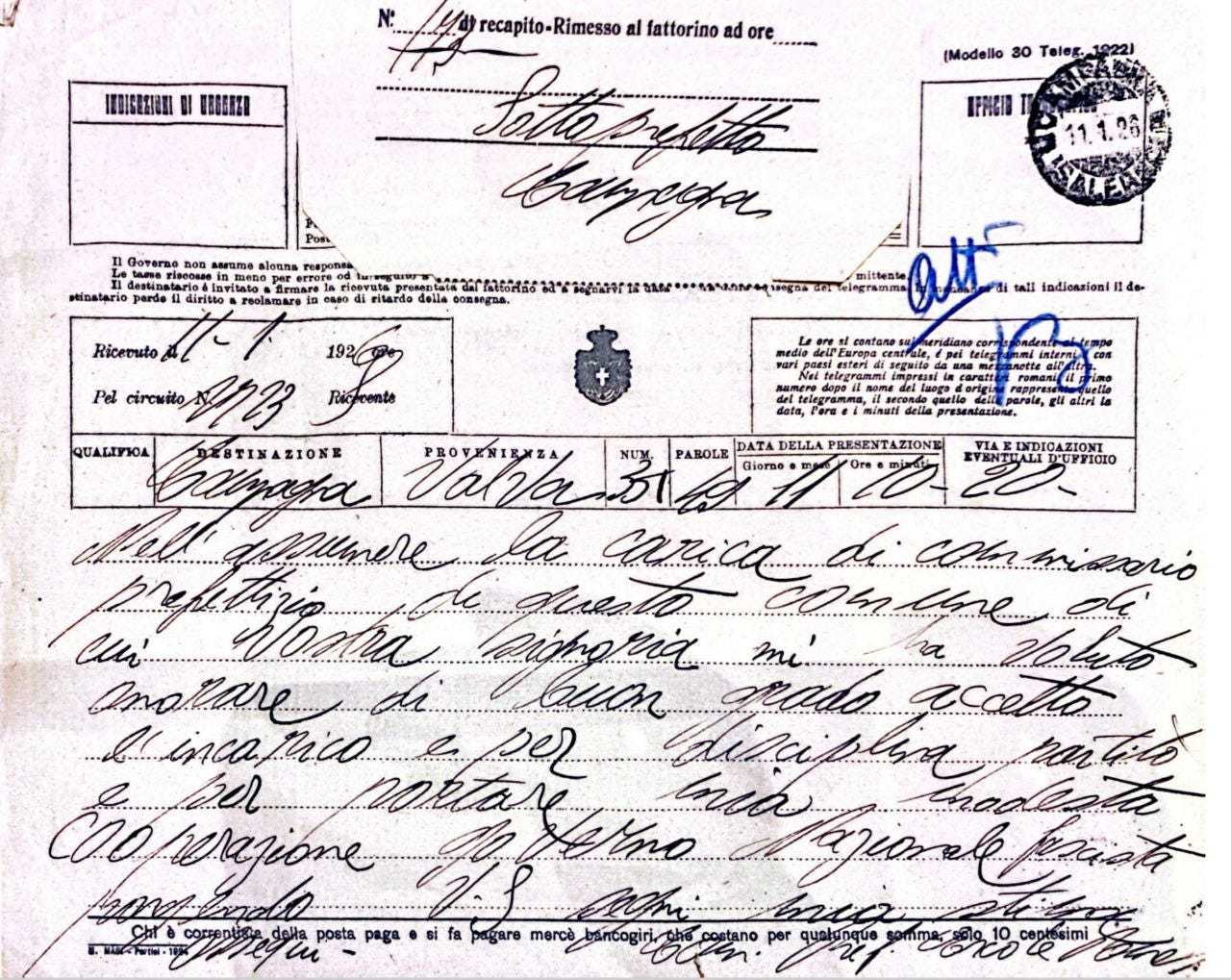

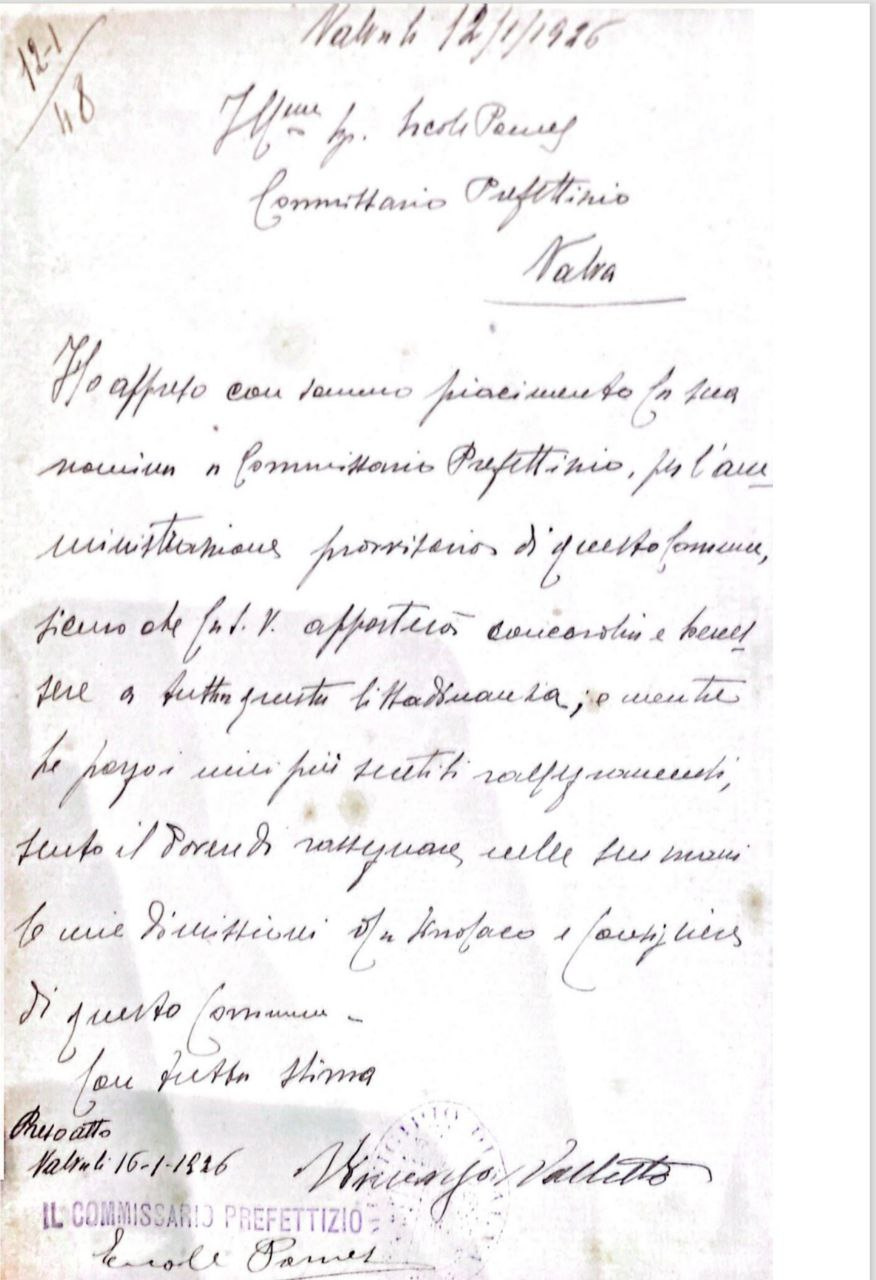

Nel gennaio 1926 il sindaco Vincenzo Valletta si dimette e l’amministratore dell’azienda del marchese, Ercole Pomes, diventa commissario prefettizio per l’amministrazione provvisoria del Comune di Valva. È l’anticamera dell’arrivo del podestà: il fascismo si è ormai imposto anche nei piccoli comuni.

Il primo matrimonio celebrato da Pomes è proprio quello di Antonio Feniello e Teresina Cuozzo, il 30 gennaio.

Una curiosità: anche la sposa firma l’atto di matrimonio.

Qui è nel giorno del suo centesimo compleanno:

|

| Donne vestite con il tradizionale abito di “pacchiana” |

Sabato Torsiello è stato un mio vicino di casa.

Di lui ricordo un particolare: i piatti gettati a Capodanno, come segno di buon augurio per il nuovo anno. Un piccolo rituale, che forse intendeva tenere insieme memoria e futuro.

|

| 1987, anziani di Valva alle terme di Fiuggi; Sabato Torsiello è l’ultimo in alto; fonte: Gozlinus |

A denunciarne la nascita, è la levatrice del paese: Rebecca

Nigro, che sa firmare. Una delle firme è di Donato Vacca, il nonno di mia nonna

Donata (molto presente nelle firme degli atti in comune, risulta “messo

comunale”).

Zé Rebecca è andata in comune al posto del papà del bambino,

“il quale non ha potuto denunciare la nascita perché infermo”.

Sabato Torsiello entra nei registri comunali prima ancora

che il padre possa accompagnarlo.

Zé Rebecca è andata in comune al posto del papà del bambino, “il quale non ha potuto denunciare la nascita perché infermo”.

Sabato Torsiello entra nei registri comunali prima ancora che il padre possa accompagnarlo.

Rosina Iannuzzi

Persone che migrano. Storie che si intrecciano, insieme ai

cognomi e al modo di parlare. Valvesi che vanno in America e qualcuno torna a

Valva con i figli piccoli. È la storia di Rosina Iannuzzi, nata a Batavia -negli

Stati Uniti- il 5 giugno 1913.Il suo atto di nascita non risulta nei registri di Valva,

mentre c’è quello del matrimonio con Giuseppe Vacca, nel 1939. A trascrivere l’atto inviato dal parroco Spiotta è Publio

Gaudiosi, delegato podestarile e marito della maestra di Valva, la signora

Fernanda.In questa foto, zia Rosina è con il marito e i loro cinque

figli, tutti maschi:

|

| La foto è del 1951; fonte: Gozlinus |

Eccola in altre foto di famiglia:

Ecco zia Rosina il giorno del suo centesimo compleanno:

|

| fonte: Gozlinus |