|

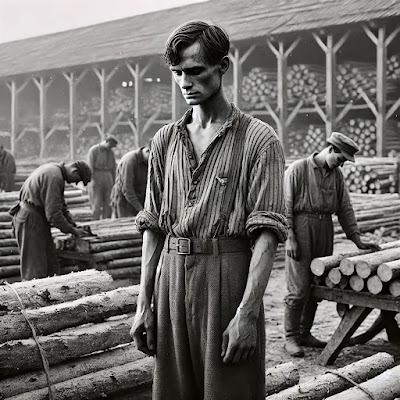

| Scipione Marciello nella sua divisa di guardia comunale Foto di Michele (Foto Falco) Falcone, fonte Gozlinus |

Nato a Valva il 19 gennaio 1910, fino al 1932 non presta alcun servizio alle armi, in quanto dispensato dal compiere la ferma e lasciato in congedo illimitato.

Poi inizia una seconda fase, ricca di avvenimenti.

Il 16 settembre 1939 lo troviamo mobilitato nel 140° Reggimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, la cosiddetta Legione Aquila, con sede a Salerno.

Era un reparto della MVSN, composto in prevalenza da volontari. Aveva compiti di deposito e di addestramento. La MVSN era una milizia politica, una forza armata volontaria e uno strumento di controllo del territorio; i suoi compiti spaziavano dall'ordine pubblico alla partecipazione diretta ai conflitti.

La carriera militare di Scipione registra una pausa di due anni, almeno a leggere il suo foglio matricolare.

La sede del comando truppe n.8 è il Policlinico di Bari: Scipione stava attendendo di essere imbarcato verso la sua destinazione operativa. Dal suo foglio matricolare possiamo ipotizzare che il Policlinico di Bari fosse utilizzato come sede logistica e amministrativa militare, visto che leggiamo la dicitura "Tappa n. 8-Policlinico di Bari". Le tappe erano strutture militari che gestivano i movimenti di personale e materiali.

Fino al 31 agosto 1943 Scipione prende parte alle operazioni di guerra in Balcania, più precisamente in Jugoslavia con 162° Reggimento Camicie Nere nel 10° gruppo.

Il 1 settembre 1943 Scipione viene trasferito all'84° Reggimento Fanteria, 1° Battaglione 1ª Compagnia.

Il 21 ottobre 1943 viene catturato dai tedeschi e "ristretto in campo di concentramento in Iugoslavia".

Il 10 settembre 1944 risulta "prigioniero dei partigiani Iugoslavi".

Nel periodo tra il 1943 e il 1944 la Jugoslavia è teatro di intensi combattimenti tra i partigiani titini e le truppe di occupazione dell'Asse.

Dopo l'8 settembre, molti soldati italiani vengono catturati dalle forze tedesche e inviati in Germania come internati militari; anche in Jugoslavia ci sono campi di concentramento: uno dei più noti è il campo di Jasenovac, gestito dal regime ustascia croato, che ospitava principalmente detenuti civili e politici.

Alcuni italiani vengono catturati dai partigiani jugoslavi, che in molti casi li trattano come prigionieri di guerra o li utilizzano come forza lavoro forzata.

Nel settembre 1944, la liberazione dei campi di concentramento nazisti in Jugoslavia è ancora in una fase iniziale. I partigiani, guidati dal maresciallo Tito, nella loro azione sono sostenuti dall'Armata Rossa.

Un'ipotesi su Scipione

Ipotizziamo che Scipione Marciello, dopo essere stato liberato dai partigiani jugoslavi, sia stato trattato come prigioniero di guerra, a differenza degli altri italiani liberati nella primavera del 1945 dalle Forze Alleate.

Infatti, Scipione viene rimpatriato solo il 28 novembre 1946, quando risulta assegnato al Centro Alloggio di Bari.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)