Il giorno del Monumento

episodio 2

Ha un occhio azzurro e uno marrone, ma ci vede bene.

Ha sessant’anni e ormai sa guardare in profondità; meno lontano di quando era più giovane, certo, ma ora vede dentro le cose, coglie i segni dei tempi, capisce quando il vento gira.

Ha intuito in tempo che il fascismo si sarebbe affermato anche a Valva e, per difendere la sua estesa proprietà agricola, ha subito capito da che parte stare.

Si è dichiarato fascista appena dopo la marcia su Roma, ed è diventato membro del Direttorio della sezione valvese. Non è stato facile farsi accettare dai fascisti duri e puri, che infatti non lo hanno mai accettato del tutto.

L’inchiesta

Dal 1923 la locale sezione fascista ha promosso un’inchiesta su di lui. E’ venuto anche un commissario prefettizio, che ha scritto una dura relazione sull’amministrazione di Valva. Il sindaco si è difeso con dignità, con una controrelazione in consiglio comunale, nel luglio 1923, ed è rimasto al suo posto.

Per poco, ormai lo sa di sicuro.

La delusione

Oggi Valletta ha avuto un’altra delusione.

Il Prefetto ha risposto all’invito del Comitato organizzatore. Per farlo, ha scelto di scrivere al sindaco: rispetto istituzionale, certo. Però don Vincenzo ha il sospetto che il Prefetto abbia voluto sottolineare la sua assenza scrivendo proprio a lui, al sindaco che si avvia mestamente verso la fine.

Molto volentieri sarei intervenuto alla inaugurazione del monumento ai Caduti che avrà luogo costì domenica prossima, ma con rincrescimento devo comunicarle che ne sono impedito dalle attuali mie condizioni di salute che non mi consentono di compiere il viaggio. Prego pertanto la S.V. di volere far ciò presente al Comitato organizzatore della cerimonia, non senza rendesi interprete dei miei ringraziamenti del cortese invito e dei miei sentimenti di piena e fervida adesione alla solenne manifestazione che altamente onora codesta patriottica cittadinanza. Alla presidenza del Comitato vorrà altresì comunicare che è stata autorizzata la concessione di una fanfare reggimentale di questo presidio. Prefetto

«Sarà comunque una bella cerimonia -pensa il sindaco- ne abbiamo tutti bisogno».

Ne ha bisogno soprattutto lui. Vive un periodo molto difficile. In paese c’è tensione, nemmeno la realizzazione del monumento è riuscita a pacificare del tutto Valva.

Domenica 29 novembre, alla inaugurazione, parlerà anche lui.

Ci saranno ospiti illustri, l’oratore ufficiale padre Giovanni Semeria concluderà la manifestazione.

Prima parlerà il vescovo, poi don Lorenzo Spiotta, arciprete e presidente del comitato organizzatore.

E finalmente verrà il suo turno. Toccherà a lui salutare tutti gli ospiti, mandare un abbraccio ai valvesi che vivono in America, al circolo valvese Maria SS.ma Assunta di Newark. Hanno raccolto i soldi, hanno chiesto che sotto la statua ci fosse una targa che ricordasse la loro iniziativa. Hanno chiesto di inserire anche i nomi dei cinque soldati valvesi che sono morti combattendo con la divisa degli Stati Uniti.

Don Vincenzo ha accolto tutte queste richieste, gli sono sembrate giuste.

Ancora non lo sa, ma nella relazione che il Sottoprefetto di Campagna invierà al Prefetto, lunedì 30, si parlerà solo di “sindaco”: il suo nome non comparirà nemmeno.

Ora don Vincenzo ripassa il discorso che ha in mente da alcune settimane.

Dirà che questo monumento non è solo una bella statua in marmo -l’unica in tutta la zona- che si innalza nel cielo di Valva, ma è un segno della memoria e della riconoscenza verso i nostri eroi. Sarà un segno per le generazioni future, ricorderà a tutti quello che Valva ha dato alla Patria e quello che la guerra ha tolto a Valva.

Poi parlerà dei figli di Valva che sono emigrati oltre l’oceano. Manderà loro un abbraccio e dirà -questa frase gli piace più delle altre- che questo monumento è il segno che nessuna distanza può spezzare il legame tra una madre e i suoi figli, tra Valva e i valvesi che le rendono onore lavorando con impegno e onestà in Paesi lontani.

Anni di tempesta

Per un attimo, non penserà a quanti colpi ha dovuto parare in questi ultimi anni.

Ad esempio, alla morte del segretario comunale Antonio Freda egli ha cercato di sostituirlo con un suo candidato, parente del defunto e sostenuto da don Beniamino De Vecchis. I fascisti valvesi hanno ottenuto, dopo richieste insistenti, la nomina dell’avvocato Ettore Del Plato, “persona capacissima e, a quanto si dice, fascista della prima ora”, come aveva scritto Vito Borriello, responsabile della Centuria Silara1, secondo il quale Del Plato “avrebbe potuto smussare gli angoli”.

Valletta lo ha intuito, ma non può sapere quello che hanno scritto di lui.

Ad esempio, non sa che Borriello ha concluso una lettera al prefetto dicendo che non potrebbe né consigliare né tantomeno imporre la disciplina ai suoi uomini, alludendo a “possibili spiacevoli incidenti”.

Hanno vinto loro, ha perso lui. Ettore Del Plato è diventato segretario comunale.

Ma il clima a Valva è così teso che tra due settimane esatte ci sarà una prima resa dei conti.

Il 13 dicembre, infatti, una riunione del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, sezione di Valva avrà come oggetto lo “Scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Valva”.

[…] si è riunito il Direttorio del P.N.F. Sotto la presidenza del Signor Ercole Pomes, Segretario Politico, con l’intervento dei Signori Cav. Marcelli Antonio, Cav. Vincenzo Foselli e Valletta Vincenzo. Non intervenuto il Cav. Masi Antonio, che però aderisce alla deliberazione del Direttorio […] Assiste qual Segretario il Signor Ettore Del Plato.

|

Antonio Masi, al centro con un grappolo in mano, sarà podestà dal 1935 al 1939;

fonte: Gozlinus |

Il Direttorio, esclusi Valletta e il consigliere D’Urso, giudica il resto dell’Amministrazione composto da oppositori del regime che, pur fingendo sostegno al sindaco, hanno cercato di condizionarlo o gli si sono ribellati ottenendo la maggioranza. Per fermare questa situazione, decide un provvedimento drastico: la radiazione per indegnità di otto consiglieri e dell’applicato comunale Freda Luigi, che peraltro è anche il segretario del Comitato Organizzatore dell’inaugurazione del Monumento. I consiglieri sono: Cuozzo Attilio, Cuozzo Michele, Falcone Giuseppe, Falcone Andrea, Marcelli Achille, Torsiello Romeo, Grasso Arcadio.

L’epilogo

La vicenda è ormai vicino alla conclusione.

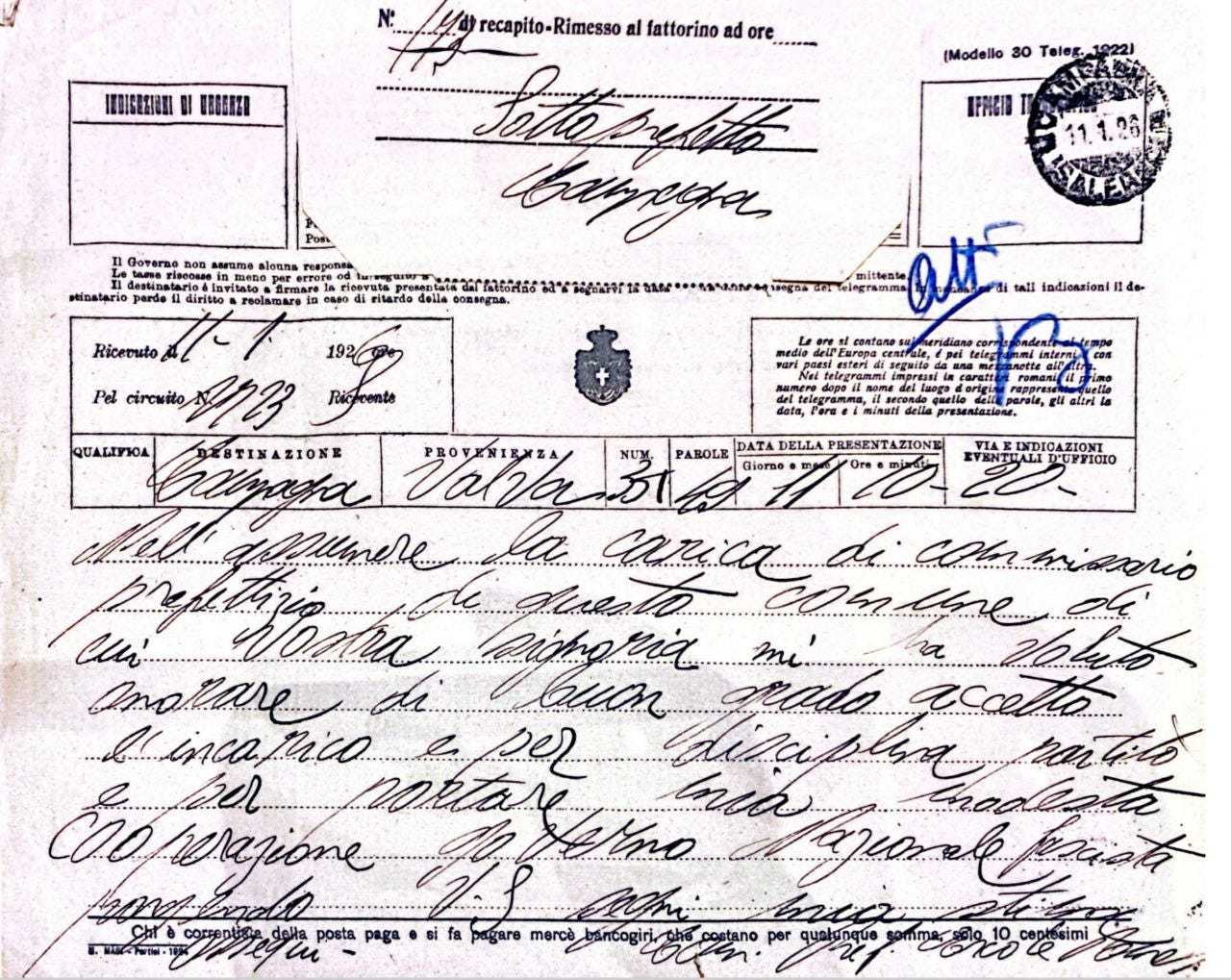

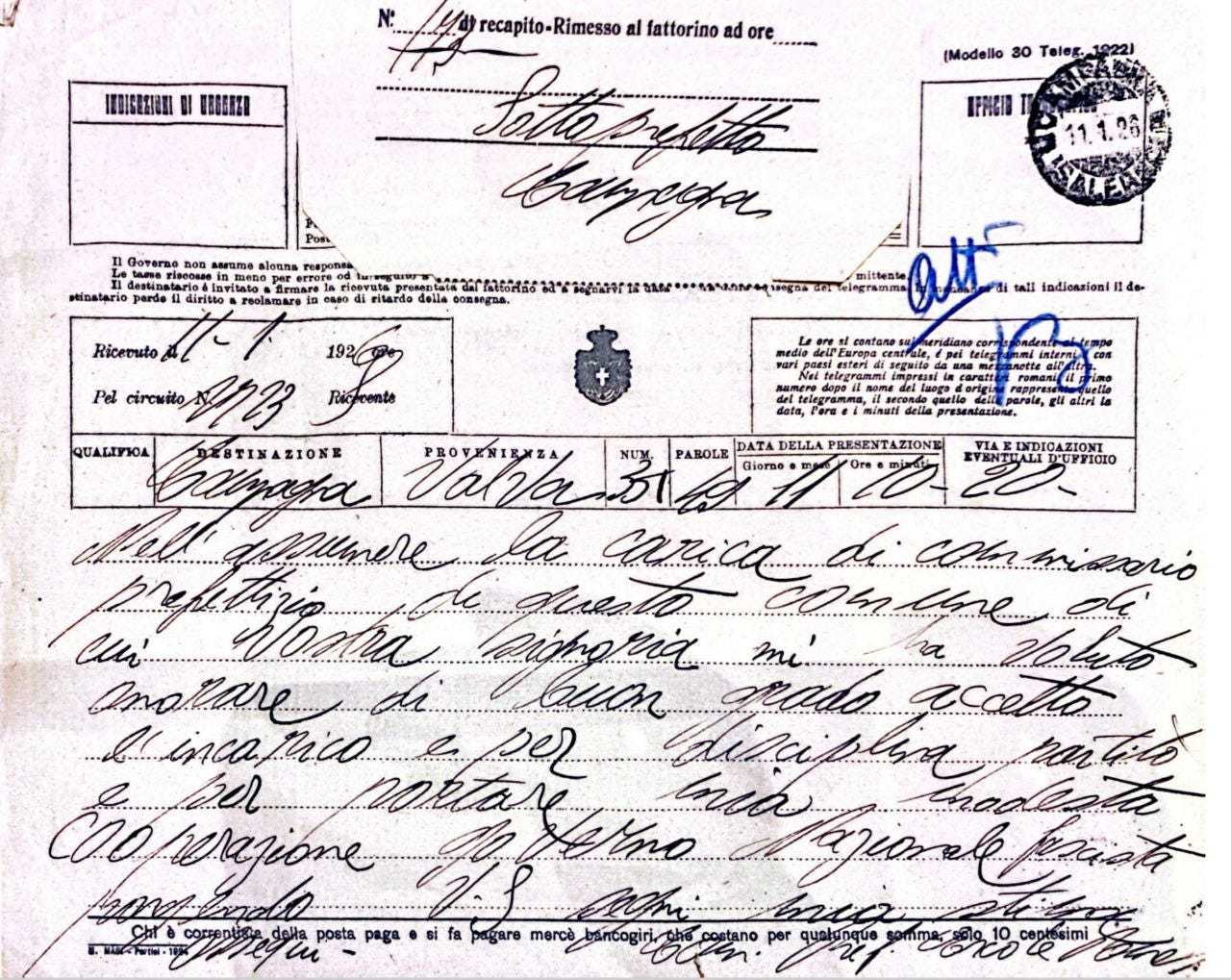

Dopo un mese, il sindaco Valletta riceverà questo telegramma, firmato dal Sottoprefetto di Campagna:

Valletta va da Pomes: entrambi hanno capito il motivo della “cortese urgenza” richiesta.

L’11 gennaio 1926 è un lunedì: è un nuovo inizio per Valva.

Ercole Pomes invia al Sottoprefetto questo telegramma:

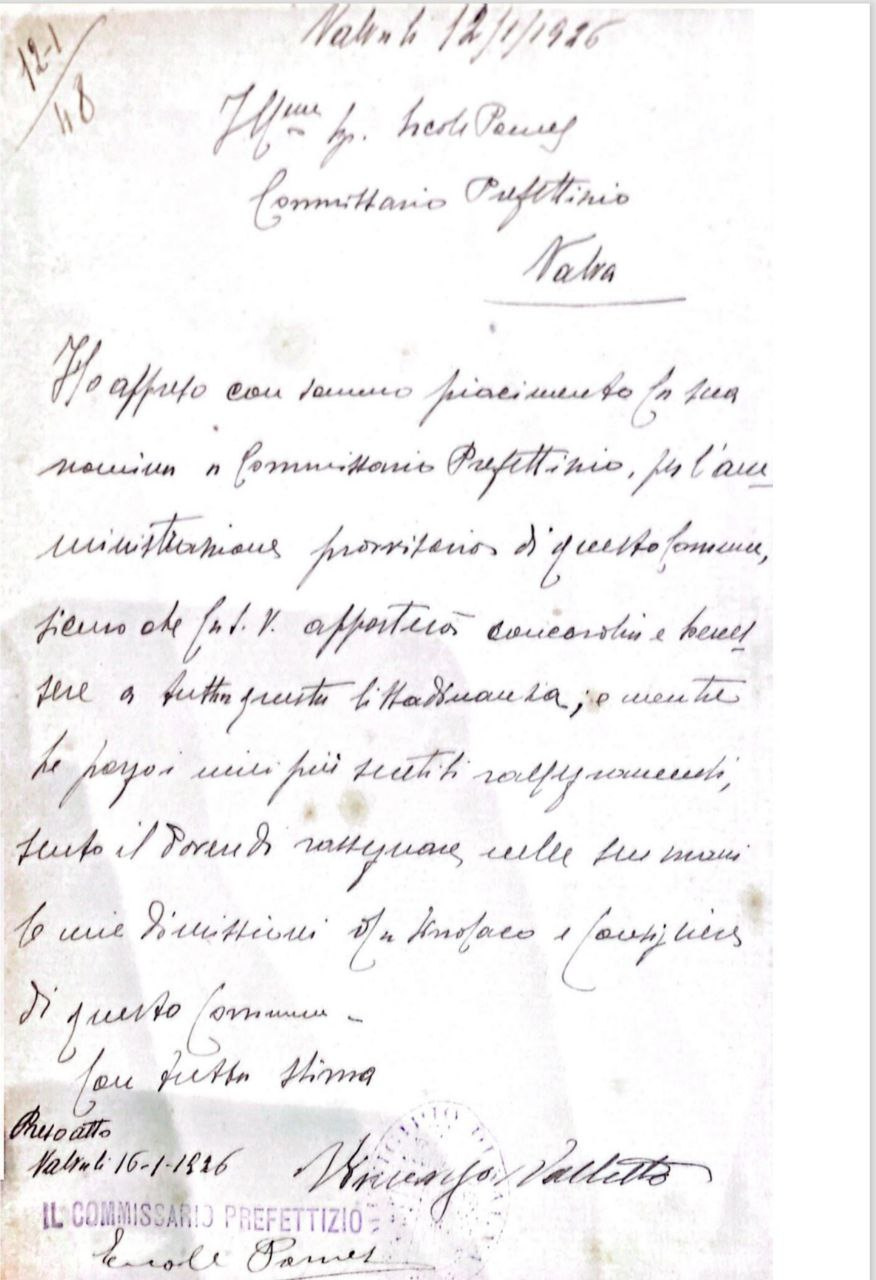

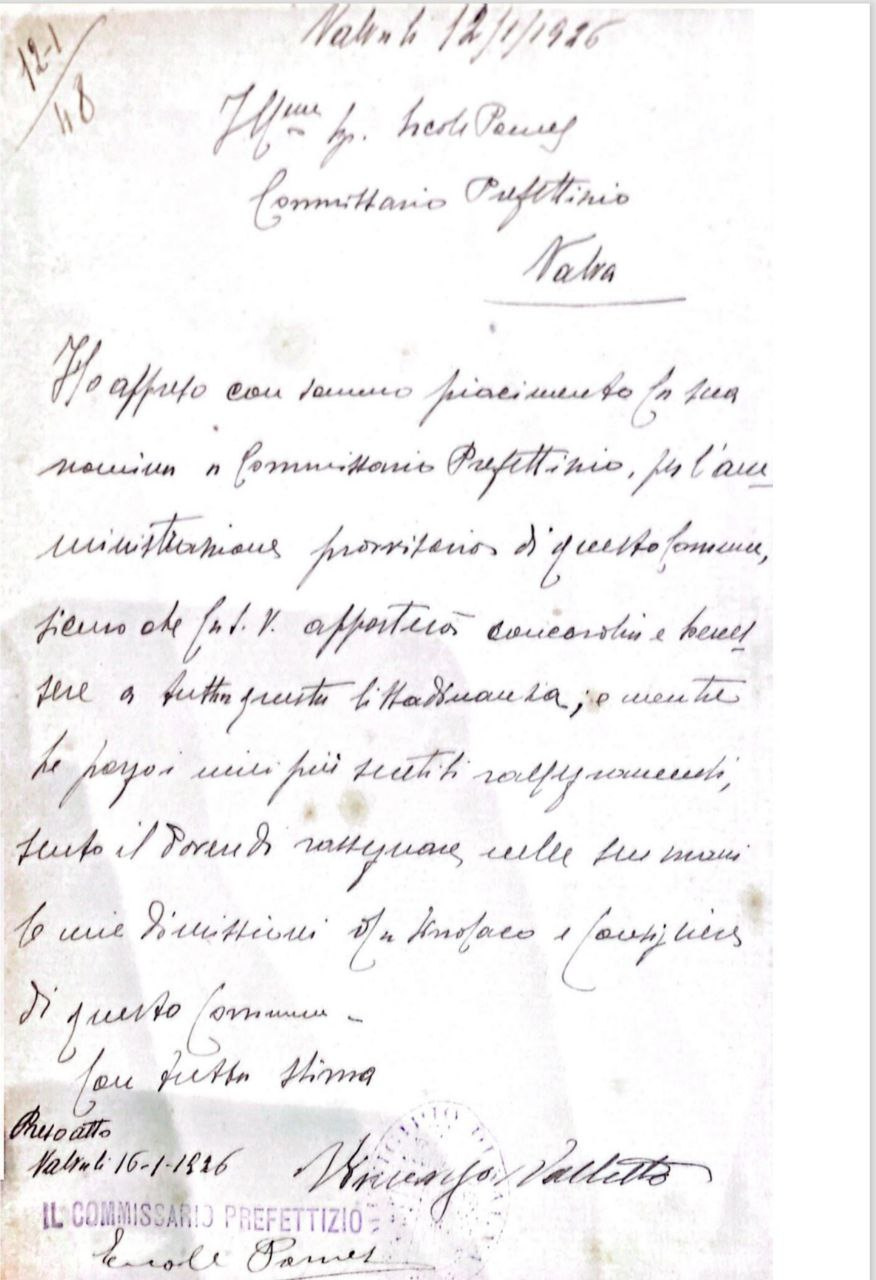

Il giorno dopo, martedì 12 gennaio, arrivano le dimissioni del sindaco, Vincenzo Valletta:

Dal giorno 11 al giorno 15 si dimetteranno assessori e consiglieri.

Sabato 16 gennaio, il Commissario Prefettizio Ercole Pomes

viste le dichiarazioni presentate dal Signor Valletta Vincenzo da Sindaco e da Consigliere, dei signori D’Urso Paolo e Marcello Achille da consiglieri comunali, e dal Sig. Cuozzo Attilio da assessore e consigliere, ne prende atto e li dichiara dimessi.

Il giorno dopo, il Commissario Prefettizio Ercole Pomes

lette le dimissioni dei signori dottor Merolla Goffredo, Falcone Giuseppe e Grasso Arcadio da assessori e consiglieri di questo Comune e quelle dei signori Falcone Andrea, Cuozzo Michele e Feniello Vito, ne prende atto e li dichiara dimessi dalla carica.

L'ultimo passo

Vincenzo Valletta ancora non sa tutto questo. Sa solo che non si è mai arreso.

Mentre ripassa mentalmente il discorso che pronuncerà

all’inaugurazione del Monumento, il suo pensiero corre a sua moglie

Colomba.

Ricorda quel 20 novembre 1886, a Colliano, giorno del loro matrimonio, celebrato in via Pergola, nel palazzo De Vecchis.

Colomba Maria De Vecchis, figlia di Don Francesco e

Mariantonia Gizzi, aveva dovuto inviare al sindaco Cav. Giuseppe Gaetano

Cardone un certificato firmato dal dottor Lisanti Angelo, che attestava: «reumatismo

muscolare agli arti inferiori e quindi assolutamente impossibilitata a recarsi

presso la Casa Comunale per celebrare il matrimonio».

Non si è arresa ai problemi alle articolazioni, Colomba, che

ama fare lunghe passeggiate.

Mentre guarda il cielo di novembre su Valva e ripensa agli

ultimi, difficili anni, Vincenzo Valletta sa che il cammino si è fatto arduo.

Lotte, accuse, compromessi, piccole vittorie: un peso che si

fa sentire. La dignità resta, il coraggio non gli mancherà nemmeno

questa volta.

Ma il cielo di Valva ormai gli dice che il capolinea è

vicino.

Domenica 29, però, sarà anche il suo giorno.

Ne ha bisogno e sente che lo merita.

Grazie al discendente e omonimo Vincenzo Valletta per

la preziosa collaborazione.

I documenti provengono dall'Archivio di Stato di Salerno.

Il giorno del Monumento

Primo episodio: Un oratore a Valva

G.V.